沿革・歴史

History

沿革・歴史

1939 年 創立者・静 藤治郎が足立地帯の石灰石鉱山開発に着手。

1944 年 足立石灰礦業株式会社に改組(昭和 43 年、足立石灰工業株式会社に名称変更)。

1945 年 石灰石粉(重質炭酸カルシウム)の製造を開始。

1954 年 生石灰の製造を開始。

1965 年 重油専焼による焼成炉(ロータリーキルン)を 2 基建設し生石灰の生産増強と近代化を図る。

1977 年 土木用石灰石砂、砕石の製造を開始。

1980 年 竪型石灰焼成炉(メルツ炉)1 基建設。

1987 年 石灰石粉(重質炭酸カルシウム)生産設備を増強し、超微粉成品の製造を開始。

1989 年 飼料、流動床用、粒状石灰石の製造を開始。

1994 年 自家発電設備を建設。

1998 年 研究開発センター(試験開発棟)建設。

1999 年 乾燥工場を建設。

2001 年 竪炉工場、監視操作制御システムを導入し炉運転を省力化。

2006 年 竪型石灰焼成炉(RCE シングルシャフトキルン) を 1 基建設。

2007 年 新規開発・高反応性消石灰「エイジセプター」を商品化、販売へ。

2008 年 竪炉工場、燃料転換工事が完了。

2013 年 バス・トイレ商品、トイレインテリア商品を取り扱う「といれたす事業部」を岡山市で店舗化。

2017 年 アートライム 5-0、5-1 設備を新設。

2020年 タンカル工場に、粒状タンカル製品用のタンク3本を増設する。製品包装省力化ため、タンカル工場の包装設備改善を図る。

「建設」(会社の成り立ち)より抜粋

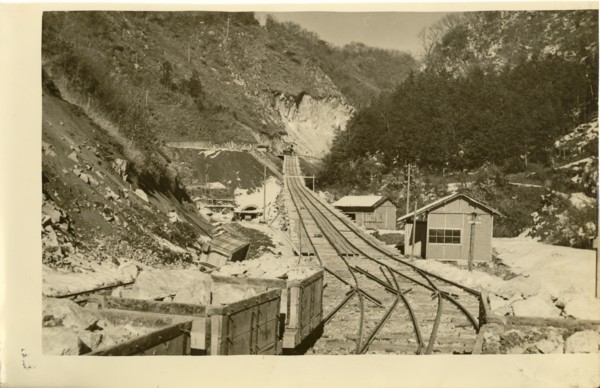

1939年(昭和14年)より本格的に鉱山開発が着手されました。

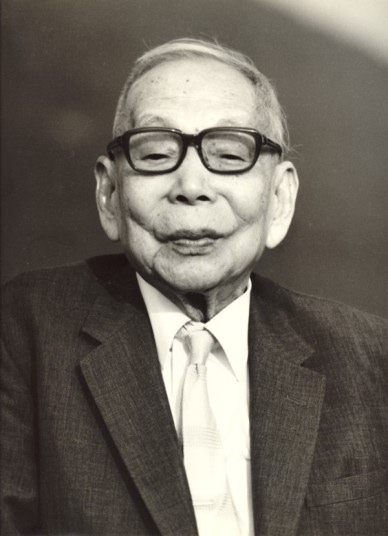

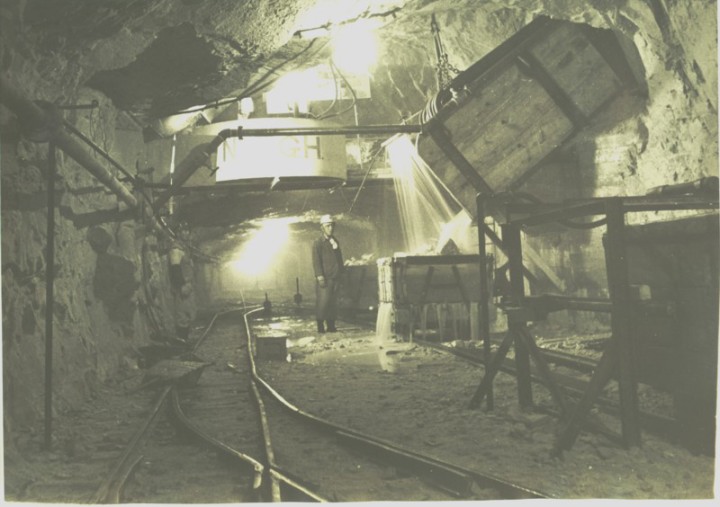

創業者「静 藤治郎」の命を受けた「川上 清」が当地足立においてゼロから、新日本製鐵広畑製鉄所へ石灰石の納入を開始出来るまでの、貴重な記録が残されています。

歴史学的にも社会学的にも、戦中戦後の記録として大変参考になるものと思われます。

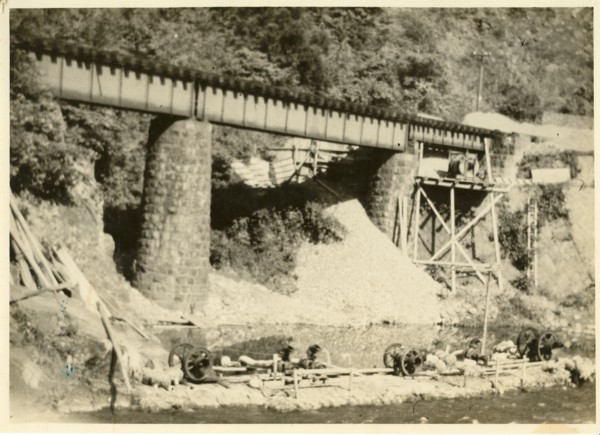

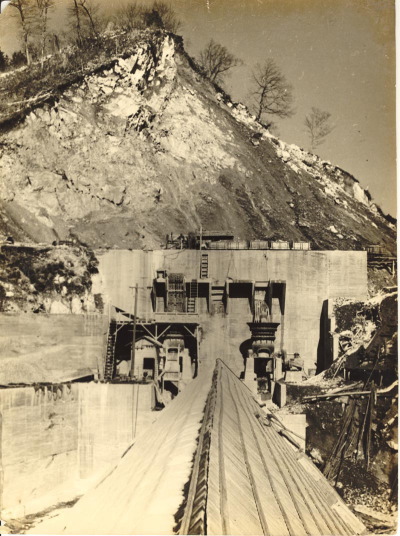

「建設」文章中の主な設備

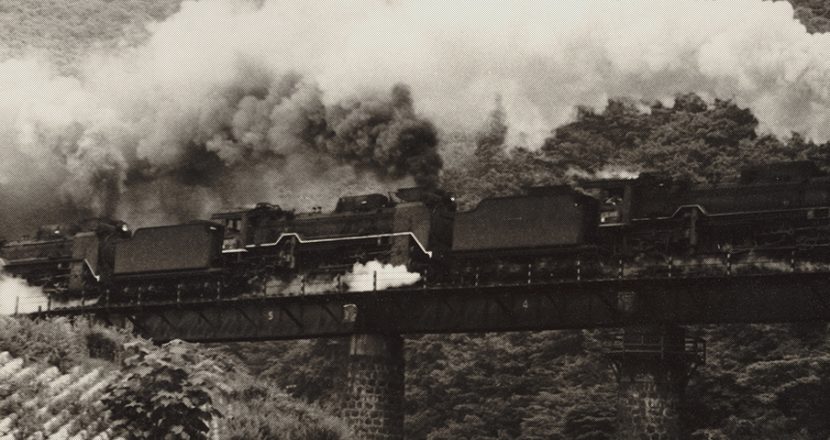

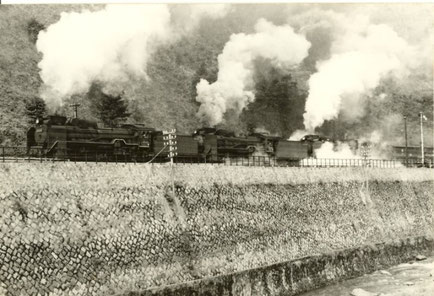

蒸気機関車D51三重連発祥の地

当社は、第二次世界大戦の最中、昭和17年に富士製鉄(現、日本製鉄)広畑製鉄所(姫路)に製鉄の副原料である石灰石を供給する事を目的に開発された鉱山であります。

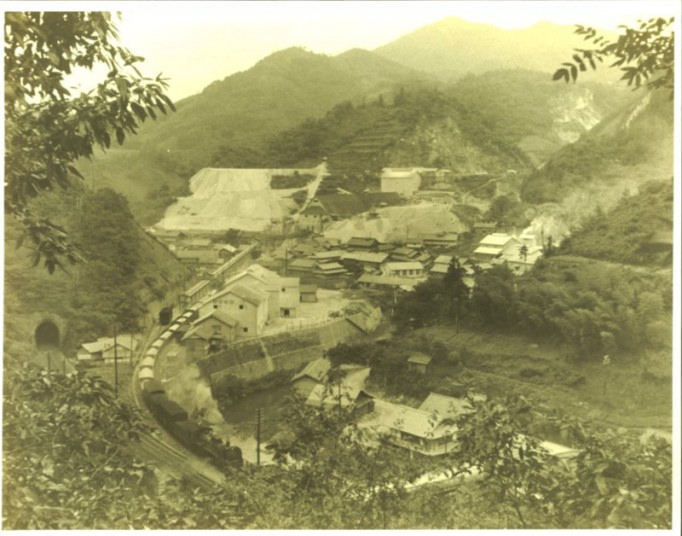

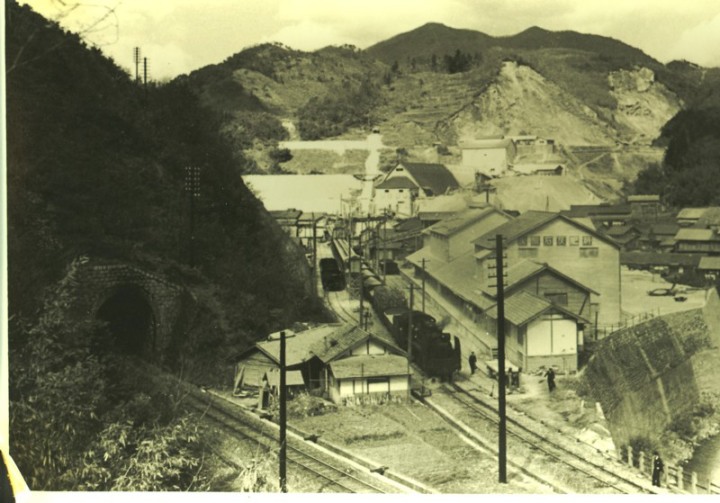

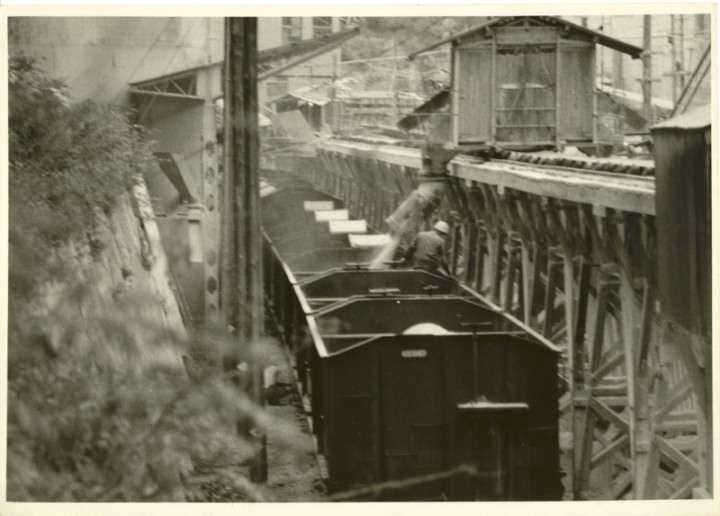

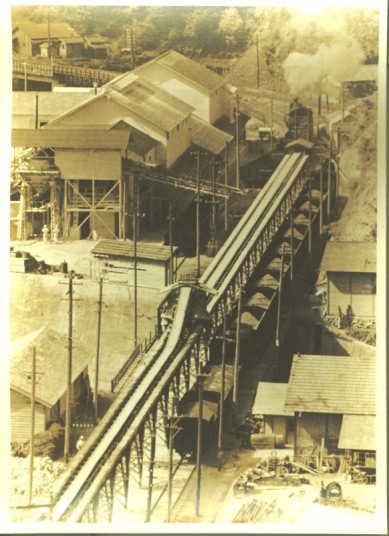

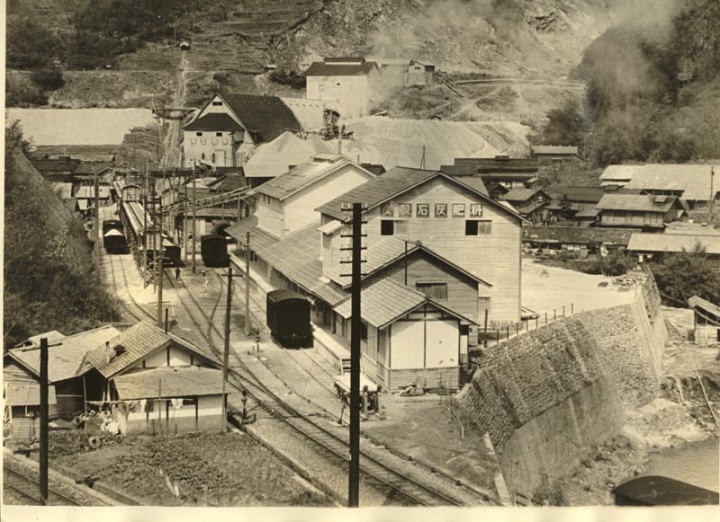

創業者である静 藤治郎は昭和10年代初頭、当時軍需的に伸長著しい鉄鋼産業をまのあたりにして、その副資材である石灰石が大量に必要になると考えました。そして、現在の日本製鉄株式会社広畑製鉄所と石灰石の販売納入契約を結び、昭和14年より当鉱山の開発に着手しました。物資不足のなか幾多の困難を乗り越え、専用側線、生産設備、積込設備等を完成し、昭和17年2月11日広畑製鉄所への初出荷となったのであります。この日を記念し当社の創立記念日とされ今日に至っています。

その後足立・広畑(姫路)間に専用列車が設定され、製鉄用石灰石のピストン輸送が行われることになったのです。当時鉄は国家の重要な資材で軍需物資製造の必需品でもあり、その増産は国家命令でもありました。残念な事に日本は敗戦となり、先人が困難の中必死で生産に努力して生産した鉄を使った「戦艦」「潜水艦」「輸送船」「大砲」等、幾多の血と汗と涙の固まりは人間の命と共に海のもずく等になってしまいましたが、その歴史だけは記憶に留めておきたいものです。幸い当時の鉱山開発・製造に携わった人の自叙伝的記録が残っているので、文化・歴史のコーナー内に掲載しております。

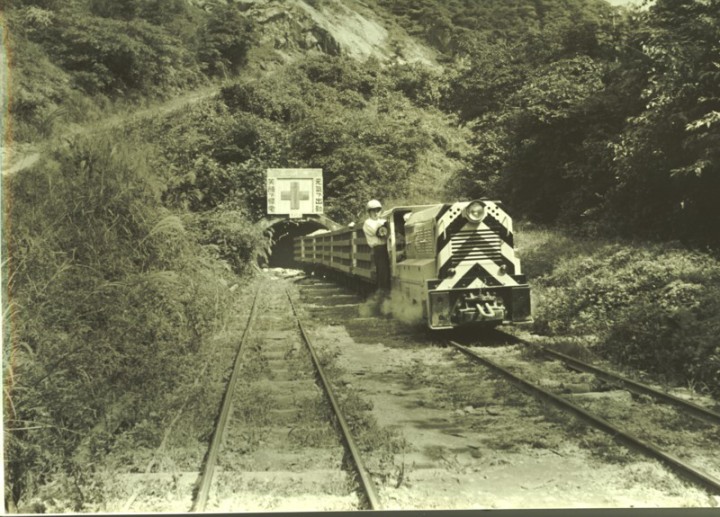

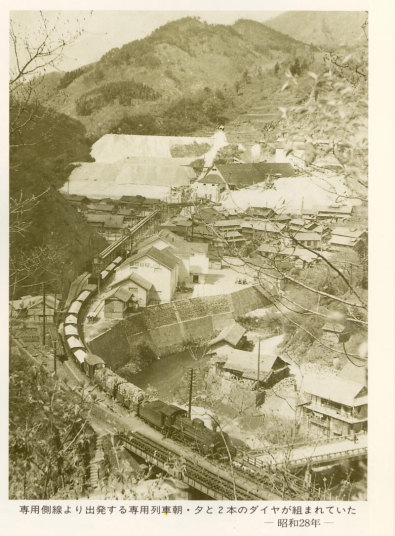

さて、表題の「D51蒸気機関車」ですが、敗戦後数年の期間をおいて今度は戦後復興の民需用鉄鋼の大幅増産のため再び広畑製鉄所に石灰石を運ぶ役割をになうことになり、伯備線の山坂の多い鉄路、重量物である石灰石を運ぶため三台を連結して牽引するようになったのです。その勇姿は今でも思い起こされますが、時代の移り変わりと共に公害問題等の理由などでSLからディーゼル機関車に替わったことや、電化や国鉄の民営化等の関係で列車輸送の廃止が決定され、専用側線も残念ながら廃止になって行ったのです。

このように全国的にも有名な伯備線のD51三重連は、当社と密接な関係があったことをお知らせすると共に、この思い出多い蒸気機関車の写真や昔の風景等もこのコーナーを通じ、順次紹介していきたいと思います。今回は昭和30年代から40年代にかけての出荷風景と現在の足立駅や駅周辺の風景を掲載しました。

鉄道模型の発売

2012年に、KATO模型より当社の石灰輸送貨物車の模型が販売されました。詳細は、KATO模型[特別企画品]: 伯備線石灰輸送貨物列車を御覧ください。

現在の足立駅とその周辺